Publicado por: MadreCarmenRendiles.com

Publicado el 02-10-2017 en Caracas, Venezuela

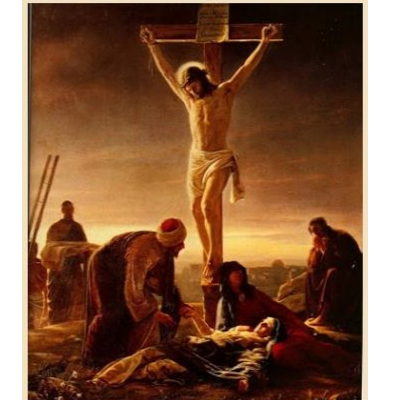

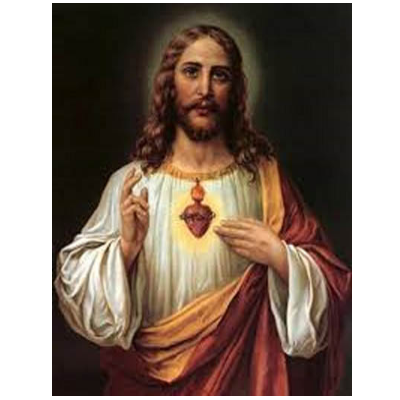

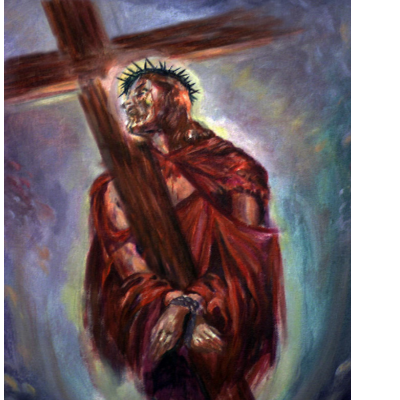

Estamos de tal manera habituados a ver la cruz y a Cristo crucificado en ella que nos resulta difícil percatarnos de la trágica realidad oculta tras la imagen del crucifijo. La usamos incluso como un adorno de oro o plata para lucir en el cuello. La hemos convertido con justa razón en símbolo del cristianismo y queremos ver al Crucificado en los tribunales, en las aulas escolásticas, en las tumbas de los difuntos y hasta en las cimas de los montes, como símbolo de la fe cristiana y del triunfo en la lucha contra la muerte y las potencias del mal. ¿Pero qué hay detrás de ese símbolo? Queremos pues preguntarnos qué era la cruz en el mundo antiguo y qué representó para Jesús la crucifixión y la muerte en la cruz. También deseamos ver de qué manera este símbolo de la mayor infamia pasó a representar la victoria y cuál fue el precio de la superación del “escándalo”, de la “locura” de la cruz.

En realidad, sin examinar a fondo el significado que tenía en el mundo antiguo la condena a morir crucificado, hoy en día no lograríamos comprender el carácter del “escándalo” de los hebreos cuando escuchaban hablar del “mesías crucificado” ni el “rechazo” de los paganos al oír a San Pablo anunciar que Jesús, el Hijo de Dios, había sido condenado para la salvación de todos los hombres “a morir en la forma más infamante: en la cruz” (ad mortem turpissimam crucis) (Orígenes, Comentario sobre Mt 27, 22 ss).

* * *

En la antigüedad, la cruz (crux en latín, stauros en griego) era un instrumento de tortura con el cual se llevaba a cabo la condena a muerte por delitos graves. Originalmente era un árbol o un poste (xylon) en el cual se colgaba al condenado, amarrándolo con cuerdas o fijándolo con clavos. A veces el poste era puntiagudo (skolops) y el condenado debía sentarse encima del mismo para ser traspasado: el “empalamiento”. Posteriormente se agregó al poste fijado en el suelo en posición vertical (stipes) un palo transversal, llamado patibulum, porque inicialmente se usaba para cerrar las puertas de la casa, de tal manera que al retirarlo fores patebant, es decir, las puertas quedaban abiertas. El patibulum solía encontrarse en el lugar del suplicio, pero en general el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba sobre el palo vertical formando una T. En ese caso la crux se denominaba crux capitata o crux immissa. En otras oportunidades, el palo transversal se identificaba como supplicium.

La crucifixión se practicaba de distintas formas. “Veo cruces en ese lugar -escribe Séneca- no todas del mismo tipo (non unius quidem generis), sino construidas de distintas maneras por unos y otros: hay quienes cuelgan a sus víctimas cabeza abajo (capite quidam conversos in terram suspendere), otros las empalan (alii per obscena stipitem egerunt), otros extienden los brazos sobre el patíbulo (alii brachia patibulo explicuerunt)” (Dial. 6, 20, 3). Así, los verdugos podían satisfacer su sadismo en las formas más feroces.

Flavio Josefo nos entrega un testimonio ocular de la crucifixión colectiva de un grupo de individuos que procuraban salir de Jerusalén, sitiada por las tropas romanas bajo el mando de Tito. “En el momento de la captura (...) eran flagelados, sometidos a toda clase de suplicios antes de morir crucificados delante de los muros. Tito se compadecía del sufrimiento de las víctimas, pero por ser demasiado numerosas -alrededor de 500 diarias- no era posible correr el riesgo de liberarlas o someterlas a vigilancia, de manera que autorizó a sus soldados para proceder de acuerdo a su propio criterio, tanto más por cuanto esperaba que el horrible espectáculo de las innumerables cruces indujera a los sitiados a rendirse. Así, los soldados, bajo el impulso del odio y el furor, ridiculizaban a los prisioneros, crucificando a cada uno de ellos en una posición diferente, y dado el número de los mismos, tanto el espacio como las cruces para los cuerpos eran insuficientes” (De bello iudaico 5, 449-451). En realidad, en Judea eran frecuentes las crucifixiones masivas de parte de los ocupantes romanos: en el año 4 A.C., Varo ordenó crucificar a todos los prisioneros capturados; Félix hizo otro tanto con una gran cantidad de “bandidos” (se trataba de rebeldes ante la autoridad romana); Floro llevó a cabo lo mismo en Jerusalén.

En Roma, después del incendio del año 64 D.C., que destruyó la ciudad, se acusó a los cristianos de incendiarios y Nerón los condenó a una atroz muerte, descrita de la siguiente manera por Tácito en los Annales (15, 44, 4): “No contentándose con hacerlos perecer, se divertía revistiéndolos con pieles de animales para que los perros los despedazaran o los colgaban en cruces y los quemaban vivos (aut crucibus adfixi atque flammati) al final del día para alumbrar de noche como antorchas (ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur)”.

* * *

De ese modo Nerón aplicaba simultáneamente los tres peores suplicios conocidos en la antigüedad: la crucifixión, el ser quemado vivo y el ser devorado por las bestias. En efecto, en la tradición jurídica romana eran tres los suplicios más terribles, como se desprende de lo señalado por el jurista Julio Pablo: “Summa supplicia sunt crux, crematio, decollatio” (Sententiae 5, 17, 2). La crucifixión (crux) aparece en el primer lugar, la hoguera (crematio) en el segundo y la decapitación (decollatio) en el tercero. En algunas fuentes, la decapitación es sustituida por la condena a las bestias (damnatio ad bestias). Los delitos castigados con la crucifixión eran la deserción ante el enemigo, la violación de un secreto de Estado, la incitación a la revuelta, el asesinato, las predicciones sobre la prosperidad de los gobernantes (de salute dominorum), la impiedad nocturna (sacra impia nocturna), la magia (ars magica) y la falsificación grave de un testamento (cfr J. Paulus, Sententiae 5, 19, 2; 21, 4; 26, 3, 16).

A causa de su crueldad, la pena de la crucifixión no era una amenaza para los miembros de las clases altas de la sociedad (honestiores), sino casi exclusivamente para los integrantes de las clases bajas (humiliores). Por lo tanto, los ciudadanos romanos no podían ser condenados a la crucifixión. Cicerón reprochó a Verre este delito, acusándolo de haber hecho crucificar al ciudadano romano P. Gavio en Mesina. Al mismo tiempo lo acusó de salvar de la muerte en la cruz a algunos esclavos condenados a ese suplicio “de acuerdo con el uso de los antepasados (more maiorum)” (In Verrem 2, 5, 9-13, 12). Así, era un delito crucificar a un ciudadano romano; pero era obligación crucificar a los esclavos sospechosos de rebelión. En todo caso, no siempre ocurrían las cosas de ese modo. Aun cuando los desertores fueran ciudadanos romanos, al cometer el delito de alta traición (perduellio), por el hecho de pasar al enemigo (transfugae ad hostes), perdían los derechos civiles y podían ser castigados con la crucifixión. Con todo, esta pena era “indigna de un ciudadano romano y de un hombre libre” (indigna cive romano atque homine libero) (Cicerón, Pro Rabirio, 5, 16). Por el contrario, “el nombre mismo de la cruz debe estar alejado no sólo de la persona de los ciudadanos romanos, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos” (nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus) (ibid).

El horror y la infamia de la crucifixión explican el hecho bastante curioso de que la mayor parte de los escritores latinos rara vez se refieren a la cruz y a la crucifixión o ni siquiera mencionan el tema, considerado desagradable y poco “elegante”. “La crucifixión -señala M. Hengel- se conocía de alguna manera en todas partes y era frecuente, sobre todo en la época romana; pero en los ambientes cultos las personas preferían tomar distancia frente a esa práctica y en general guardaban silencio al respecto” (Crocifissione ed espiazione -Crucifixión y expiación-, Brescia, Paideia, 1988, 73).

* * *

Al parecer, los iniciadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas. Esta forma de dar muerte probablemente tenía un sentido religioso, ya que de este modo la tierra, dedicada a Ormuzd, no se contaminaba por no estar el cuerpo del ajusticiado en contacto con ella. La práctica pasó de los persas a los griegos, a los cartagineses y a los romanos. Los cartagineses castigaban con la crucifixión a sus generales y almirantes cuando eran derrotados en la guerra o daban muestras de excesiva independencia; pero esta pena se aplicaba con más frecuencia para someter a las ciudades rebeldes u obligar a rendirse a las ciudades sitiadas y para aplacar a las tropas amotinadas o provincias rebeldes. Así ocurrió en Tiro, sitiada por Alejandro, donde hizo crucificar a 2.000 habitantes; en Jerusalén, sitiada por Tito, y en Cantabria (provincia del norte de España), que se había rebelado contra Roma.

En realidad, para la ley romana los súbditos rebeldes no eran “enemigos” (hostes), sino “ladrones” (latrones) y “bandidos” (lêstai), por lo cual no merecían ser tratados como enemigos, sino como malhechores, y las penas de muerte aplicadas a ellos eran la crucifixión o la exposición a las fieras (bestiis obici). A juicio de diversos juristas, los ladrones notorios (famosi latrones) debían en lo posible crucificarse en el mismo lugar donde cometían sus delitos (cfr Dig. 48, 19, 28, 15). Los “ladrones”, con frecuencia esclavos que habían escapado de sus amos y constituían un peligro grave para las poblaciones -el mismo San Pablo habla de “peligros de ladrones (kindynoi lêstôn)” (2 Cor 11, 26)-, se crucificaban en las calles más transitadas con el fin de atemorizar a un mayor número de personas: “Para que el espectáculo aleje a los demás de cometer semejantes crímenes y sirva de consuelo a los parientes y vecinos de las personas asesinadas por ellos” (ibid).

Ahora bien, los rebeldes, ladrones y bandidos no sólo recibían un castigo físico, sino también espiritual, por cuanto se pensaba que las almas de los individuos muertos en forma violenta -ahorcados, decapitados o crucificados, generalmente desprovistos de sepultura- eran excluidas de los infiernos, es decir, del reino de los muertos, y permanecían errantes, sin encontrar reposo, en forma de espectros y fantasmas nefastos.

* * *

En el mundo grecorromano, la crucifixión era la pena impuesta a los rebeldes y los bandidos, pero al mismo tiempo típica de los esclavos. En efecto, se llamaba precisamente servile supplicium (el “suplicio de los esclavos”). Ciertamente, dada su crueldad, Cicerón la definió como crudelissimum taeterrimumque supplicium (el “suplicio más cruel y horrible que existe”) (In Verrem 2, 64, 165), y con anterioridad a él Plauto la calificó comomaxuma mala crux (la “espantosa cruz”) (Poenulus 347); pero la principal característica de la crucifixión era su vínculo con la esclavitud, por lo cual Cicerón agrupó los dos aspectos -máxima crueldad y pena propia de esclavos- al definirla como “el suplicio más cruel aplicado a los esclavos” (servitutis extremum summum que supplicium) (In Verrem 5, 66, 169).

¿Por qué ese suplicio tremendamente cruel estaba reservado en forma absolutamente particular a los esclavos? Así lo muestran, efectivamente, las comedias de Plauto y las obras de Cicerón, Tito Livio, Valerio Máximo y Tácito, según el cual Vitelio “impuso el suplicio reservado a los esclavos (sumptum de eo supplicium in servilem modum) a un liberto impostor” (Hist. 2, 72, 2). Por otra parte, refiriéndose a un asiático, el mismo autor afirma que “con el suplicio de los esclavos expió su poder maléfico” (malam potentiam servili supplicio expiavit)” (Hist. 4, 3, 2). ¿Por qué, también según Tácito, en Roma, como en todas las grandes ciudades del imperio, había “un lugar reservado para el suplicio de los esclavos” (locus servilibus poenis expositus)” (Ann. 15, 60, 1), donde probablemente se encontraban numerosas cruces (en Roma, esta “fosa común” estaba en el Campo Esquilino) (cfr Ann. 2, 32, 2)?

El motivo era el hecho de que las revueltas de los esclavos representaban un peligro sumamente grave para la Roma republicana e imperial. La civilización romana se basaba en la esclavitud, puesto que el trabajo en los latifundios de los nobles romanos lo hacían los esclavos, que además prestaban todos los servicios en sus palacios y llevaban a cabo toda la obra de mano, encomendándose a los más capaces labores administrativas y de educación. Por consiguiente, para Roma, la pérdida o disminución de esa enorme masa de esclavos significaba la ruina. La amenaza de la crucifixión constituía una terrible advertencia para quienes pretendieran liberarse de la esclavitud. Las familias nobles y de clase media se encontraban en situación análoga al Estado romano: la pérdida de los esclavos podía ocasionarles la ruina. Por ese motivo, el Estado otorgaba al “jefe de la familia” (paterfamilias) la facultad de castigarlos con la crucifixión si se rebelaban contra su amo o cometían delitos graves (y también no muy graves).

De hecho, para la mentalidad romana un esclavo no era un hombre, sino una “cosa” cuyo dueño podía tratarla como quisiera y únicamente porque “así le parecía”. Juvenal (50/65-140 D.C.) reproduce en una de sus Satirae (6, 219 ss) el diálogo entre una matrona romana y su marido, que había ordenado crucificar a un esclavo: “¡Este esclavo a la cruz!” - “¿Pero qué delito ha cometido para merecer semejante suplicio? ¿Dónde están los testigos y el acusador? Escucha: ¡nunca es excesiva una demora tratándose de la muerte de un hombre!” - “¡No seas tonta! ¿Acaso un esclavo es un hombre? ¡No ha cometido un delito, de acuerdo! ¡Pero así lo deseo y lo ordeno! ¡Mi voluntad es motivo suficiente!” (O demens, ita servus homo est? Nil fecerit, esto. Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas!).

A raíz del temor a las revueltas de esclavos, cuando tuvieron lugar en Italia, en el siglo segundo antes de Cristo, se recurrió excesivamente y con extrema crueldad al servile supplicium de la crucifixión. Apiano señala que después de la derrota definitiva de Espartaco, que en al año 73 A.C. encabezó una gran rebelión de esclavos contra Roma, Craso, el vencedor, hizo crucificar a 6.000 prisioneros en la vía Apia, entre Capua y Roma (Bellum civile 1, 120). Observa M. Hengel: “La aplicación rigurosa del servile supplicium era consecuencia del pánico provocado por las revueltas de esclavos, sobre todo en Italia, porque en la época del “imperialismo” romano, con posterioridad a la segunda guerra púnica, el país era alimentado permanentemente por gran cantidad de esclavos, enviados a los latifundios. Es totalmente comprensible que este temor después se haya transformado a menudo en odio” (Crocifissione ed espiazione, cit., 93).

* * *

En el mundo judaico, la crucifixión se practicó durante el período asmoneo, que se extiende desde la rebelión de los Macabeos (siglo II A.C.) hasta el año 63 A.C., cuando Pompeyo conquistó Palestina. Así, Alejandro Janeo ordenó crucificar a 800 hebreos, probablemente fariseos (Flavio Josefo,De bello iudaico, 1, 97 s; Antiquitates iudaicae 13, 380-383). Herodes suprimió esta pena, ciertamente para tomar distancia con los asmoneos y no movido por un espíritu humanitario. Después de haber recurrido excesivamente los romanos a la crucifixión con el fin de controlar la rebelión judaica, la pena dejó de imponerse en Palestina, tanto más por cuanto en la crucifixión estaba implícita la condena de Dios. De hecho, dice el Deuteronomio: “Cuando uno que cometió un crimen digno de muerte sea muerto colgado de un madero, su cadáver no quedará en el madero durante la noche, no dejarás de enterrarle el día mismo, porque el ahorcado es maldición de Dios, y no has de manchar la tierra que Yavé, tu Dios, te da en heredad” (21, 22-23). De acuerdo con la ley judaica, la maldición de Dios recaía sobre el hombre crucificado. Esto explica por qué la prédica cristiana sobre el Mesías “crucificado” de los primeros tiempos provocó “escándalo” entre los hebreos: ¿cómo podía el Mesías ser un hombre “crucificado” y por lo tanto “maldecido” por Dios?

En todo caso, es importante observar que la ley judaica no enfocaba el hecho de ser colgado en un madero como una pena de muerte, sino como un castigo adicional. Efectivamente, este castigo se aplicaba a los idólatras y blasfemos apedreados y por consiguiente después de muertos. El carácter penal consistía en el hecho de que el hombre apedreado, al ser colgado en un palo, era señalado como un ser “maldecido por Dios”.

* * *

¿Cómo tenía lugar la crucifixión? En general, era precedida por la flagelación, suplicio que Horacio llama horribile, agregando que sus víctimas morían (Satirae 1, 2, 41). El condenado era golpeado con el flagellum, un látigo con varias correas, cuerdas con nudos o cadenillas, en cuyos extremos había huesecillos y pequeñas bolas de plomo. La ley romana no fijaba un límite para el número de golpes, de manera que a menudo la persona flagelada moría con ellos. La ley judaica, en cambio, no permitía más de 40, que los fariseos reducían a 39 para evitar sobrepasarlos por error. La intensidad de la flagelación dependía de la crueldad de los fustigadores, pero el suplicio era aún mayor por la vergüenza de ser sometido a una pena tan denigrante y ser despojado de las vestiduras y amarrado a un poste o una columna.

Después de la flagelación, el condenado a la crucifixión era conducido al lugar del suplicio. Debía llevar sobre la espalda el patibulum o supplicium y le ponían en el cuello una tablilla donde se escribía su nombre y el motivo de la condena. Lo hacían recorrer las calles más transitadas para provocar temor en los observadores y humillarlo aún más. El lugar del suplicio era alto y concurrido. Al llegar al mismo, el condenado era amarrado o clavado en el patibulum; enseguida lo levantaban en el madero vertical (stipes), hundido firmemente en la tierra mediante cuerdas, con escalas o con las manos si la cruz era baja, y quedaba fijo en el mismo. Sus pies se unían al madero vertical con dos clavos o a veces sobrepuestos con uno solo. Todo estaba indicado con la siguiente frase: el condenado patibulo suffixus in crucem tollitur (adherido al madero transversal es levantado sobre la cruz). En la mitad del madero vertical había un aculeus, un cuerno de madera en el cual el condenado podía sentarse a horcajadas, de donde derivan las expresiones “cabalgar en la cruz” o “estar sentado en la cruz”. Los cristianos suprimieron este aculeus por el aspecto indecoroso y obsceno que podía tener.

En general, la cruz era más bien baja, de la altura de un hombre, para comodidad de los soldados o para que los animales pudieran despedazar más fácilmente a las víctimas cuando además de la crucifixión eran “condenadas a ser devoradas por las bestias (damnati ad bestias)”. En cambio, era más alta cuando se deseaba humillar en mayor grado al condenado haciéndolo más visible y exponiéndolo de ese modo aún más a las injurias y muecas de la gente.

Antes de colgarlo en el patíbulo, se desvestía al condenado para exponerlo desnudo ante las miradas de la gente. Luego le quitaban del cuello la tablilla con el motivo de la condena, que se colocaba en el madero vertical sobre su cabeza para que todos pudieran leerla. De ese modo era supuestamente despojado de toda apariencia de personalidad jurídica y del carácter de “hombre”, herido tanto en su cuerpo horriblemente desfigurado como en su honor, puesto que la crucifixión era una pena impuesta a los esclavos, desertores y ladrones, como en su dignidad humana, cuya pérdida mostraba el hecho de encontrarse expuesto desnudo a las miradas e insultos vulgares de la gente.

La muerte de los crucificados era sumamente dolorosa y muy lenta, de manera que a veces podían permanecer varios días en la cruz. Aparte de los clavos, los sufrimientos mayores eran la dificultad respiratoria, la sed provocada por la pérdida de sangre, la deshidratación y el sudor, las picaduras de insectos y por último las mordeduras de las fieras y las aves de rapiña. Después de morir, se dejaba al crucificado podrirse en la cruz en calidad de alimento para las bestias. No tenía derecho a sepultura a menos que sus parientes hubieran conseguido que les entregaran el cadáver con el fin de enterrarlo. La privación de sepultura era una pena adicional.

Para nosotros es casi imposible comprender en la actualidad lo grave que era la privación de sepultura para los antiguos: significaba la profanación total de la persona del delincuente, obligado a no encontrar el descanso ni siquiera en el sheol o reino de los muertos, del cual lo excluía la muerte violenta impuesta por sus delitos: Scelestae quaeque animae inferis exsulant “las almas de los criminales (muertos por crucifixión, decapitación o exposición a las bestias) son expulsadas de los infiernos” (Tertuliano, De anima 56, 8-57, 3; CC 11, 864 s). La crucifixión como pena de muerte sólo fue abolida a partir de Constantino.

* * *

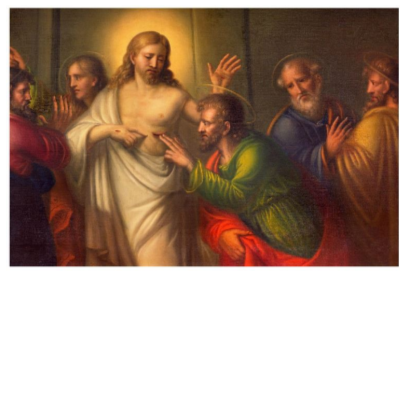

La crucifixión de Jesús no fue diferente a la forma acostumbrada de imponer este tipo de suplicio. Una vez condenado por Pilato, fue flagelado de acuerdo a la costumbre romana, es decir, con un número no establecido de golpes; fue escarnecido por los soldados romanos como rey objeto de burlas; se le hizo cargar el patibulum, que en su estado de agotamiento no lograba llevar, de tal manera que obligaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, a cargarlo detrás de él. Al llegar a un lugar elevado llamado Gólgota, le quitaron del cuello la tablilla donde estaba escrito su nombre (Jesús el Nazareno) y el motivo de la condena (Rey de los Judíos); le hicieron ingerir un brebaje narcótico, compuesto de vino y mirra, que las mujeres de alto rango de Jerusalén solían ofrecer a los condenados para reducir su sensibilidad al dolor; luego lo desnudaron, lo clavaron en elpatibulum y lo levantaron sobre el stipes hundido en la tierra; por último fijaron sus pies en el stipes, probablemente con un solo clavo, y pusieron la tablilla de la condena sobre su cabeza. Junto con Jesús fueron crucificados dos ladrones, cuyas cruces se encontraban una a su derecha y la otra a su izquierda. Tal vez la cruz de Jesús era más alta que de costumbre porque el soldado puso en una caña la esponja en vinagre para calmar su sed (Mc 15, 36).

La agonía de Jesús en la cruz fue más bien breve, puesto que sólo duró tres horas. En realidad, de acuerdo al precepto del Deuteronomio -”Maldito el hombre colgado del madero”- la presencia de los crucificados habría profanado la fiesta de Pascua, por lo cual se apresuró su muerte despedazándoles las piernas; pero a Jesús, que ante la sorpresa de Pilato ya había muerto, solamente le atravesaron el pecho con una lanza. Luego, en vez de ir a la fosa común, su cadáver fue entregado a José de Arimatea, que lo había solicitado explícitamente a Pilato para sepultarlo.

* * *

Estos datos históricos sobre la crucifixión nos ayudan a comprender las grandes dificultades de las primeras prédicas cristianas de los discípulos de Jesús y de la acogida de parte de los judíos y los paganos. Tanto así que el historiador se pregunta justamente cómo fue posible el éxito del cristianismo primitivo y si debiera reconocer o al menos sospechar que realmente se produjo esa intervención sobrenatural llamada por la fe cristiana el “poder del Espíritu Santo”.

Refiriéndose a su predicación, San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: “Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos” (1 Cor 1, 22-24). San Pablo sabe que no está predicando lo que los judíos y paganos esperan de él. Como lo hicieran con Jesús (Mt 12, 38: “Maestro, quisiéramos ver una señal tuya”), los judíos piden prodigios y milagros estruendosos, similares a aquellos que abundan en la historia hebrea, que acrediten a Jesús en carácter de enviado y profeta de Dios. Por su parte, los griegos atribuyen a la sabiduría el valor más alto y buscan nuevos maestros en este ámbito. Pablo, en cambio, sólo puede presentar a los judíos y a los paganos “la doctrina de la cruz (ho logos ho tou staurou) (1 Cor 1, 18), que es “necedad (môria)”.

¿Por qué “necedad”? Porque Pablo anuncia a los paganos que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres del pecado y la muerte. En esto reside la “necedad” de su predicación: ¿cómo puede ser el Hijo de Dios un judío “crucificado”, es decir, condenado por la autoridad romana a morir en la cruz, forma de muerte reservada a los esclavos sediciosos, a los criminales endurecidos y a los súbditos rebeldes, y por lo tanto no sólo tremendamente cruel, sino también sumamente infamante? ¿Cómo puede ser el Salvador de los hombres un individuo que ni siquiera ha sido capaz de salvarse a sí mismo del suplicio de la cruz y por consiguiente no ha muerto como héroe, sino como un despreciable y miserable delincuente?

En realidad, aparentemente nada es admirable ni heroico en la muerte de Jesús. También Sócrates es condenado a muerte, pero asume con gran nobleza y serena firmeza la cicuta y la espera de la muerte, conversando con sus discípulos y recomendando a Fedón ofrecer un gallo en sacrificio a Esculapio por haberlo liberado del mal de la vida. Jesús, en cambio, muere solo, abandonado por sus discípulos y traicionado por uno de ellos; muere espantosamente flagelado, escarnecido como rey objeto de burla por los soldados romanos y como falso mesías por las autoridades judaicas (“¡El Mesías, el rey de Israel! Baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos”, Mc 15, 32); muere expuesto desnudo ante las muecas de los transeúntes; muere gritando “con voz fuerte: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34). Esta muerte nada tiene en común con la del sabio, que de acuerdo con la moral predicada por el estoicismo, debe enfrentarla con “indiferencia” (apatheia) y “virtud” (arête), es decir, con serena firmeza.

Mientras “la palabra de la cruz” es “necedad” y “locura” para el mundo grecorromano al cual se dirige Pablo, es “escándalo” para los judíos, en cuyas comunidades dispersas en el mundo helenístico anuncia el Evangelio de Jesús antes de comunicarlo a los paganos. ¿Por qué “escándalo”, es decir, literalmente “piedra de obstáculo” que les impide creer en Jesucristo? ¿Dónde reside el “escándalo”? En el hecho de anunciar Pablo al “Mesías crucificado”: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado (Christon estaurômenon)” (1 Cor 1, 23). Efectivamente, para los judíos era inconcebible que el Mesías, elegido y predestinado por Dios para liberar a su pueblo de los enemigos, muriese como esclavo y despreciable malhechor, en la forma más cruel e infamante imaginable. Se agregaba a lo anterior el hecho de que sobre un individuo colgado en el “madero infame de la cruz” recaía la maldición de Dios, de acuerdo con la afirmación del Deuteronomio (Dt 21, 22-23), como indicábamos anteriormente. En el mundo hebreo, los hombres más ilustres y cercanos a Dios morían cubiertos de honores y al final de una larga vida. Eran poco comunes e incomprensibles los casos de hombres amados por Dios y fieles a la Torâ muertos en forma prematura en una batalla, como el piadoso rey Josías, herido mortalmente en la batalla de Meguido contra el faraón Necao en el año 609 A.C., porque Dios “otorga la victoria a su Mesías”. ¿Cómo podía entonces ser el Mesías de Dios un “crucificado”, muerto en forma tan ignominiosa y condenado a perecer en forma tan infame, acusado de violar laTorâ y hablar en contra del Templo, la institución más sagrada del hebraísmo, o de rebelarse contra el poder romano?

* * *

La “locura” y el “escándalo” de la muerte de Jesús en la cruz eran aún mayores por el hecho de anunciar Pablo que la muerte de Jesús tenía un carácter “redentor” a pesar de haber sido tan espantosa.

Así, Pablo afirmaba que Jesús, el Mesías, murió para expiar los pecados de todos los hombres: “Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras” (1 Cor 15, 3-4). Jesús había muerto por los demás hombres pecadores. Por consiguiente, era una muerte “vicaria”, “en lugar” y “a favor” de los hombres, todos pecadores y por tanto alejados de Dios e incapaces de tener acceso a Él. Con su muerte, causada injustamente por los hombres, pero dispuesta por Dios y por Él deseada en su inescrutable designio de redimir a los hombres del pecado y la muerte, tuvo lugar la reconciliación de los hombres con Dios y se otorgó a éstos gratuitamente la salvación. Dios mismo había “entregado” a Jesús en manos de los pecadores, para que le dieran muerte en forma libre y voluntaria; pero tres días después lo hizo resucitar a una nueva vida, dándole el nombre “Señor” (Kyrios) y haciéndolo sentarse a su diestra, en calidad de rey del universo y juez de los vivos y los muertos.

Estas afirmaciones, tomadas por Pablo de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, eran escandalosas e insensatas tanto para los paganos helenísticos como para los judíos. Al auditor culto del mundo pagano, “la predicación cristiana sobre el mesías crucificado debía parecerle repulsiva desde el punto de vista estético y moral y en conflicto con el concepto afinado por la filosofía de la naturaleza de la divinidad. La nueva doctrina de la salvación tenía rasgos no sólo bárbaros, sino también irracionales y excesivos. Para los contemporáneos era una superstición oscura e insensata. No se trataba de la muerte de un héroe de los tiempos antiguos, transfigurada a la luz de la religión, sino de un artesano judío del pasado reciente, ajusticiado como un criminal, con lo cual se había asociado la salvación del pasado y el presente de todos los hombres “ (M. Hengel,Crocifissione ed espiazione, cit., 176).

Así, la predicación sobre la muerte “redentora” de Jesús, el mesías, era escandalosa para los judíos. Por una parte, de acuerdo con la visión mesiánica del judaísmo, era inaceptable la forma ignominiosa en que había muerto Jesús, porque habría sido un Mesías “maldecido por Dios”, idea inconcebible y absurda. Por otra parte, la Torâ no apoyaba el hecho de “morir por los demás”: “No morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres; cada uno será condenado a muerte por pecado suyo” (Dt 24, 16). Para el judaísmo, la responsabilidad era personal: “Cada uno morirá por su propia iniquidad”, se dice en Jeremías (31, 30), y lo repite Ezequiel: “El alma que pecare, ésa morirá; el hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo; la justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado” (18, 20). Es significativo el hecho de que ni siquiera Moisés, con su intercesión, consigue evitar que el Señor castigue al pueblo por hacer el becerro de oro. “Pero perdónales su pecado, o bórrame de tu libro, del que tú tienes escrito”, implora Moisés. El Señor le responde: “Al que ha pecado contra mí es al que borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel marchará delante de ti, pero cuando llegue el día de mi visitación, yo los castigaré por su pecado”. “Y castigó Yavé al pueblo por el becerro de oro que les había hecho Arón” (Ex 32, 31-35).

* * *

Se comprende así de qué magnitud pudieron ser esos obstáculos, sumamente difíciles de superar humanamente, enfrentados por la predicación cristiana primitiva sobre el “mesías crucificado, muerto para la salvación de todos los hombres”. Unicamente el anuncio de la resurrección por obra de Dios del mesías crucificado, al cual había elevado junto a Él en la gloria con el nuevo nombre de “Señor”, contribuyó a la superación de todo obstáculo. Ciertamente, sólo la resurrección y glorificación del mesías crucificado por parte de Dios justificaban el escándalo y la locura de la cruz, otorgándoles un sentido “redentor”. En efecto, en su misterioso designio de salvación de los hombres, Dios había “entregado” a su Hijo Jesús, el mesías, a la muerte en la cruz, para hacerlo expiar de una vez y para siempre los pecados de la humanidad con su obediencia al designio del Padre y con su amor al Padre y a los hombres y para que reconciliara con su sangre inocente a los hombres con Dios. De acuerdo al designio inescrutable de Dios, era necesario que el mesías salvara a los hombres haciéndose cargo de sus pecados y sometiéndose por tanto a la muerte, castigo del pecado. Debía descender al abismo del mal a través de la espantosa e infamante muerte en la cruz; pero precisamente este descenso “a los infiernos” le permitiría derrotar a la muerte para sí mismo y todos los hombres, resucitando desde el reino de la muerte y el pecado y recibiendo “un nombre sobre todo nombre” (Fil 2, 9), es decir, el nombre divino “Señor”.

Así, el “mesías crucificado” es el “Señor resucitado y glorificado”, y si con esto la infamia y el escándalo de la crucifixión no desaparecen, ciertamente se atenúan; pero aquí reside el núcleo esencial -y más difícil- del acto de fe al cual es llamado el cristiano: la fe cristiana está esencialmente marcada por la cruz y la resurrección.

En todo caso, la respuesta más eficaz al “escándalo” de la cruz es que todo el drama de la pasión y muerte de Jesús tuvo lugar “por amor”. De tal manera ha amado Dios a los hombres que para salvarlos no evitó el dolor de aquello que para Él era más amado -su Hijo Jesús- entregándolo en cambio en “rescate” a la muerte temporal con el fin de liberarlos de la muerte eterna. De tal manera ha amado Jesús al Padre que “obedeció hasta el punto de morir en la cruz” ante su designio de salvación; y de tal manera ha amado a los hombres que descendió al abismo de la muerte -¡y qué muerte!- para asumir la condena por ellos merecida por sus pecados (Él, el Inocente) y así poder salvarlos. De este modo, y a la luz del amor del Padre por los hombres y de Jesús por el Padre y los hombres, es posible dar una respuesta total al drama escandaloso de la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, en esto reside precisamente la dificultad para los hombres: creer en el amor, cuya demostración suprema está en la locura de la cruz. En realidad, la locura de la cruz es la locura del amor y sólo puede comprenderla quien comprende lo que es el amor.

Civiltà Cattolica nº 3582